VICE JAPAN

www.vice.com/jp

https://www.instagram.com/vicejapan/

世界35都市で展開するグローバルメディア「VICE」。世界25ヵ国で約110万部を配布するフリーマガジン『VICE』をはじめ、オンラインメディア〈VICE.com〉、音楽チャンネル〈Noisey〉、世界規模のアートプロジェクト〈the creators project〉、テクノロジーチャンネル〈Motherboard〉、ファッション誌〈i-D〉との連動チャンネルなど、ジャンルを問わない多様な広がりを展開。YouTubeでは公式チャンネルを設立。ここ日本でも、わずか10ヵ月間で1,200万回を越える再生数映像と8万人以上のチャンネル登録者を獲得した。

Arvida Byström

arvidabystrom.se

https://www.instagram.com/arvidabystrom/

アーティスト。1991年、ストックホルム生まれ。写真から溢れ出すキュートなガーリー観が世界の女性から支持される。VICEマガジンへの定期寄稿のほか、Urban OutfittersやTop Shopなどのモデルも務める。

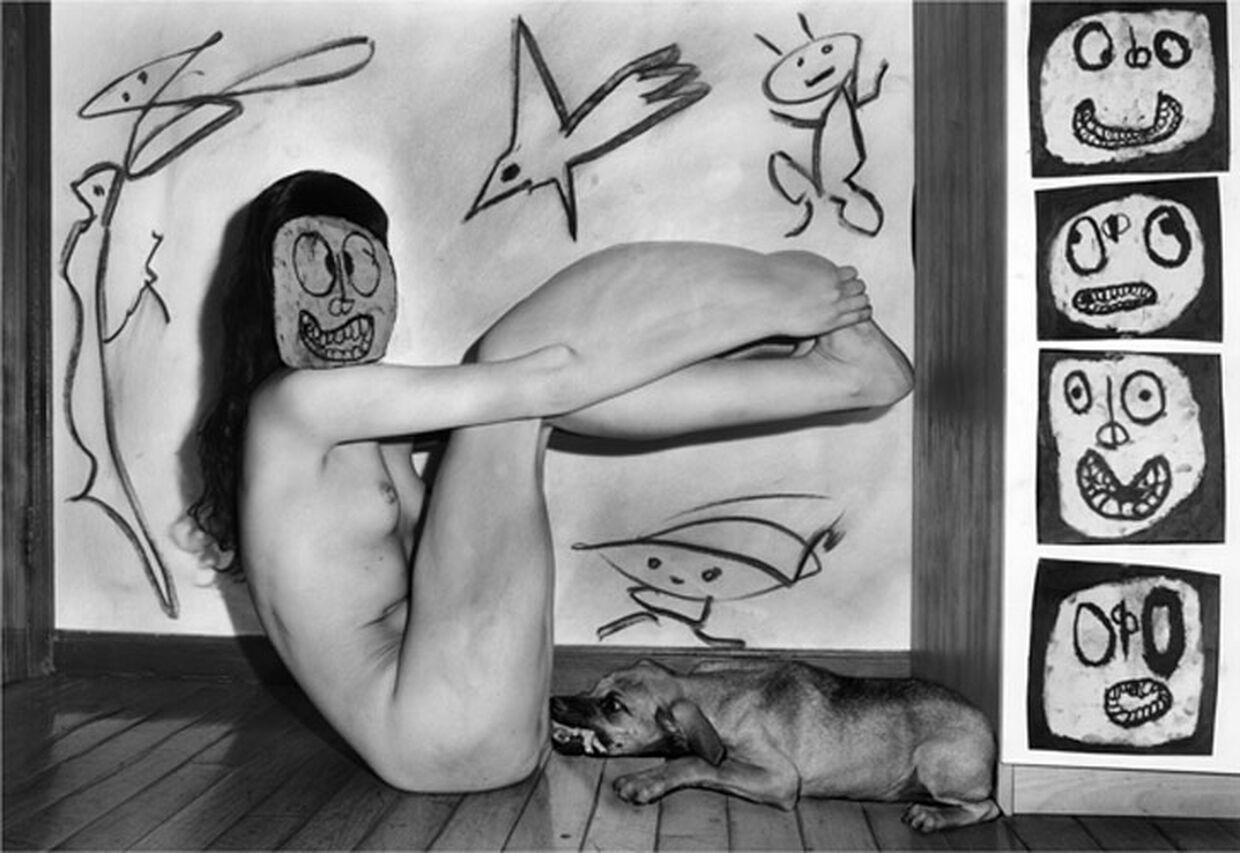

Asger Carlsen

www.asgercarlsen.com

https://www.instagram.com/asgercarlsen/

写真家。1973年、デンマーク生まれ。クラシックなモノトーン写真にデジタル加工を施すことで、優雅な一方でどこかグロテスクな作品を手掛ける。自身の写真集に『Wrong』『Hester』がある。

Ben Pier

www.benpier.com

https://www.instagram.com/ben_pier/

写真家。1980年、ミズーリ州生まれ。19歳まで故郷のミズーリで暮らしたのち、ドキュメンタリー写真を学ぶためコロンビア大学に入学。現在はニューヨークを拠点に、SONYやHTC、American Expressなどに写真を提供している。

Kim Gordon

https://www.instagram.com/kimletgordon/

ミュージシャン、アーティスト、デザイナー。1953年、アメリカ生まれ。90年代を代表するオルタナティヴ・バンド、Sonic Youthのベーシストとして活躍。音楽活動以外にもファッションブランドの立ち上げ、映画制作などマルチな才能を見せる。

Maggie Lee

写真家。1987年生まれ。ニューヨーク州在住。マジシャンの父と曲芸師の母の下に生まれる。VICEマガジンでファッションページの撮り下ろしやカバーフォトなどを手がける。

Peter Sutherland

www.petersutherland.net

https://www.instagram.com/petersutherland/

写真家、映画監督。1976年、ミシガン州生まれ。現在はニューヨークに拠点を置く。VICEマガジンには古くから写真作品を寄稿。2004年、ニューヨークのバイク・メッセンジャーの日常を捉えたドキュメンタリー作品『PEDAL』で映画監督を務める。

Petra Collins

https://www.instagram.com/petrafcollins/

写真家。1992年、トロント生まれ。VICEマガジンには写真寄稿する。写真家リチャード・カーンがトロントで撮影する際にはキャスティン・ディレクターを務める。2013年、ブルアン・アートインフォに「30歳以下のカナダ人若手フォトグラファー トップ 30」の1人として選ばれた。

Richard Kern

www.richardkern.com

https://www.instagram.com/richardkernstudio/

写真家、映画監督。1954年、ノースカロライナ州出身。フェティッシュな性的作風の写真で知られる。VICEマガジンでは古くから写真作品を寄稿するほか、ファッションページの撮り下ろしや映像チャンネル『Shot by Kern』のホストを務める。

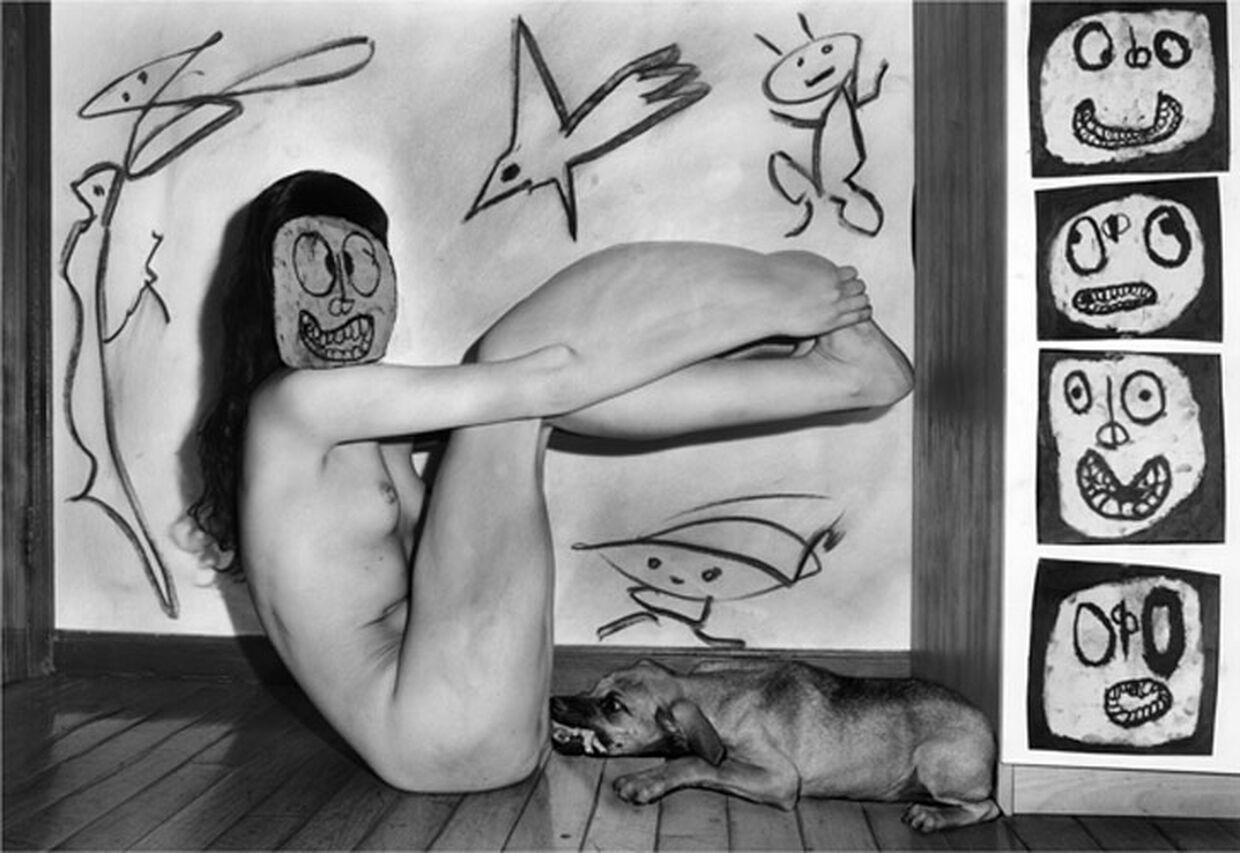

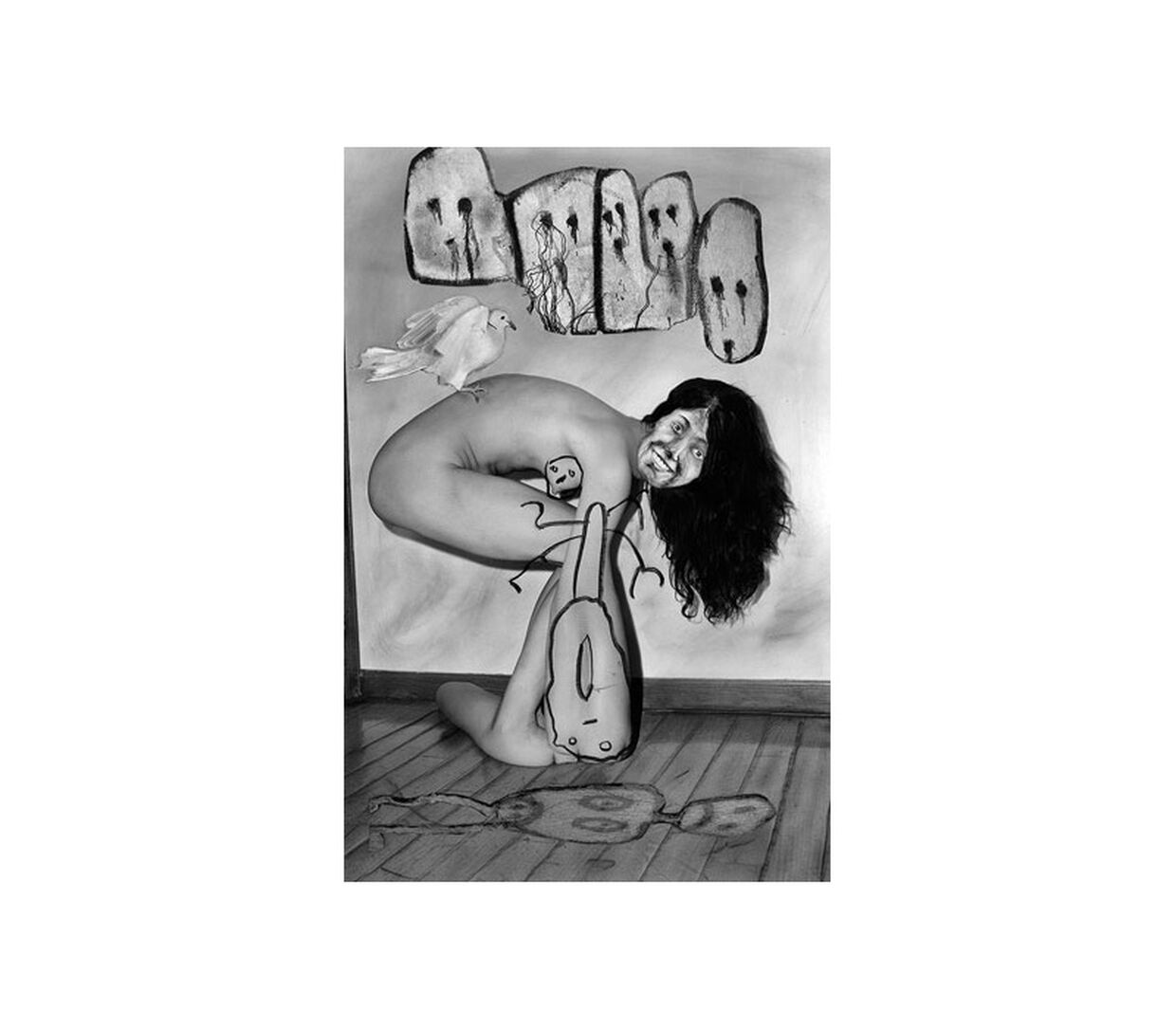

Roger Ballen

www.rogerballen.com

https://www.instagram.com/rogerballen/

写真家。1950年、ニューヨーク州生まれ。70年代以降、南アフリカ共和国を拠点にする。50年以上B&Wを表現手段とし、自らの作品追究を〝精神的で実存的な旅〟と表現する。2012年、ダイ・アントワードのMV撮影を手がける。

Sandy Kim

www.sandykim.com

https://www.instagram.com/sandycandykim/

写真家。ニューヨーク在住。ナン・ゴールディンやライアン・マッギンリーに続くニューヨークのストリート・アートシーンの寵児として現在進行形で活躍する。VICEではマギー・リーとのコラボで度々登場。2013年、The Last Galleryにて個展『CAN'T HOLD ON』を開いた。

Synchrodogs

www.synchrodogs.com

https://www.instagram.com/synchrodogs_official/

ウクライナ出身。タニア・シチェグロヴァとロマン・ノヴェンによる写真家デュオ。活動を始めて間もない2人だが、母国を中心にArt photography award 2011やPhotographer of the Year competition、International Photo Competitionなどでの受賞を飾る。

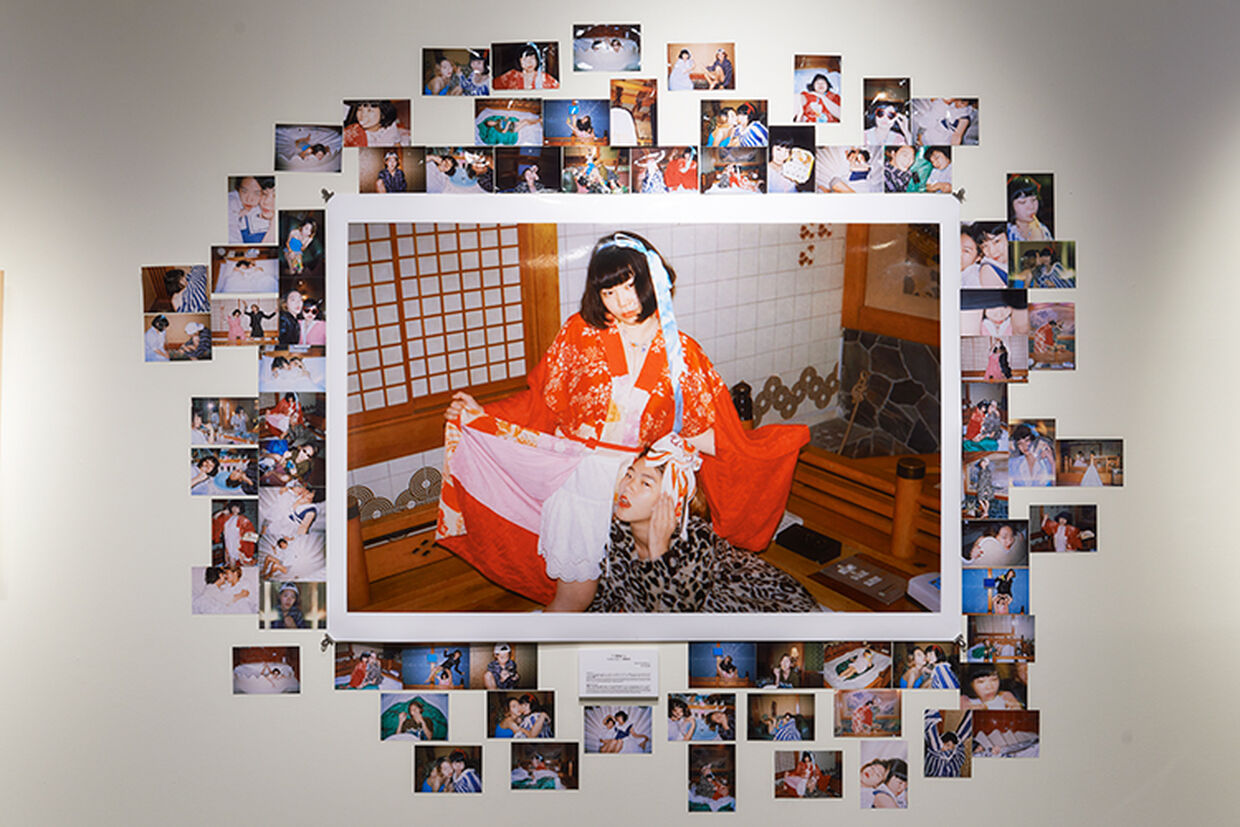

Fumiko Imano

www.fumikoimano.com

https://www.instagram.com/fumikoimano/

アーティスト。1974年生まれ。2002年、セルフポートレイトの作品シリーズでフランス・国際イエールフェスティバルに入選。2012年、シンガポール国立博物館にて個展『We Oui!』を開く。2013年、オープニング・セレモニー西武渋谷店にて展示『"lost and found" in my heart』を開催。

大橋 仁

www.ohashijin.com

https://twitter.com/JjjIiiii

写真家。1972年生まれ。20歳でキヤノン写真新世紀公募展優秀賞を受賞。CDジャケットやテレビCM撮影、 PVディレクションなどを多数手がける。写真集に青幻舎『目のまえのつづき』 『いま』赤々舎『そこにすわろうとおもう』がある。

小田島 等

www.odajimahitoshi.com

https://www.instagram.com/odazzi/

イラストレーター。1972年生まれ。1995年からフリーランスとして、CDジャケットや書籍装幀などを多数手掛ける。著作にデザインアーカイブ集「ANONYMOUS POP」(P-vine books)、古屋蔵人、黒川知希との共著『2027』(ブルース・インターアクションズ)など。

加賀美 健

https://www.instagram.com/kenkagami/

現代美術作家。1974年生まれ。国内外で数々の個展、グループ展に参加するかたわら、Tシャツデザイン、アパレルブランドとのコラボレーション、アルバムジャケットデザインなどで活躍中。ドローイングからインスタレーション、スカルプチャーまで幅広く表現。

駕籠真太郎

www1.odn.ne.jp/~adc52520

https://www.instagram.com/shintarokago1969/

奇想漫画家。1969年生まれ。1988年、『COMIC BOX』にてデビュー。エロ、グロテスク、猟奇、スカトロといったタブージャンルを通して狂気的な世界をブラックユーモアで描く。VICEでは過去にイラスト連載のほか、2008年には『VICEマガジン』国際版の表紙イラストを手がけた。

KYOTARO

www.kyotaro.biz

https://www.instagram.com/kyotarokyotaro/

アーティスト。1978年生まれ。動物や神々を、主に鉛筆によるドローイングで描く。2012年には作品集4冊を刊行。『天界トリップ』『ベイビー・シャワー・ストーリー』、 『I SAW A LOT OF FAIRIES - 妖精の行く道』、漫画単行本『MWUAI』など。今年6月には伊勢丹新宿店のショーウィンドー12面に『天界トリップ』から幻獣や神々のドローイングが展開された。

小池 昌代

http://koikemasayo.com/

詩人、小説家。1959年生まれ。 1988年に第一詩集『水の町から歩きだして』を刊行後、詩と小説、エッセイ、書評、絵本翻訳などの分野において文筆に従事。主な詩集に、『永遠に来ないバス』(現代詩花椿賞)、『もっとも官能的な部屋』(高見順賞)、『雨男、山男、豆をひく男』『地上を渡る声』、『ババ、バサラ、サラバ』(小野十三郎賞)、『コルカタ』(萩原朔太郎賞)など。

曽根 賢

ameblo.jp/pissken420

小説家、編集者。1964年生まれ。通称「ピスケン」として親しまれる。ストリートマガジン『BURST』編集長をはじめ、『TATTOO BURST』『BURST HIGH』などの編集に携わる。2000年、『バースト デイズ』で第22回野間文芸新人賞候補。

題府 基之

https://www.instagram.com/motoyukidaifu/

写真家。1985年生まれ。07年に第29回 写真「ひとつぼ展」入選。12年にNYのLombard-Freid Projectsにて国外初の個展、サンフランシスコの出版社Little Big Man Booksから自身初となる写真集を出版。写真集に『LOVESODY』、『Project Family』がある。

田附 勝

www.tatsukimasaru.com

写真家。1974年生まれ。1998年、アートトラックに出会い、以後9年にわたり全国でアートトラックおよびドライバーを撮影。2007年、写真集『DECOTORA』刊行。2006年より東北地方を撮影。2011年、写真集『東北』刊行。2012年、『東北』で第37回木村伊兵衛写真賞受賞。2013年、夜の鹿を撮った写真集『KURAGARI』を刊行。現在は縄文をテーマに独自の視点で撮影を続けている。

中島 大輔

www.daisukenakashima.com

https://www.instagram.com/daisuke_nakashima/

写真家。1983年生まれ。2007年、第16回写真新世紀 準グランプリ。2008年、写真集『each other』(青幻舎)を刊行。

名越 啓介

www.keisukenagoshi.com

https://www.instagram.com/keisuke_nagoshi/

写真家。1977年生まれ。1996年よりLAのスクウォッターやメキシコ系アメリカ人のチカーノたち、フィリピンのスラム街、スモーキー・マウンテンなどを被写体に撮影する。写真集に『EXCUSE ME』『CHICANO』『SMOKEY MOUNTAIN』がある。

新田 桂一

https://www.instagram.com/keiichinitta/

写真家。1975年生まれ。1997年に渡米。NYの写真家、テリー・リチャードソンに6年間師事。パッショナブルな作風で広告やファッション雑誌など多方面で国内外問わず活躍。写真集に『EVERYDAY IS LIKE SUNDAY』(Go books)、『BOWERY BOYS』(OHWOW)など。

松藤 美里

cargocollective.com/mirimatsufuji

https://www.instagram.com/mirimatsufuji/

写真家。1991年生まれ。現役女子大学生。2010年から写真を撮り始める。2012年、Evisen Skateboardsからボード「ゆりぼう/YURIBO」を発表、瞬く間に完売。日常のスナップが作品のメインなので、いかに楽しく遊ぶか真剣に取り組んでいる。犬が大好き。

ルー・ヤン

luyang.asia

https://www.instagram.com/luyangasia/

アーティスト。1984年中国生まれ。科学、生物学、宗教、大衆文化、サブカルチャー、音楽など様々なジャンルを主題とし、映像やインスタレーション、デジタルペイントを組み合わせた作品を制作。世界中で展覧会を開催するなど、国際的に活動する。

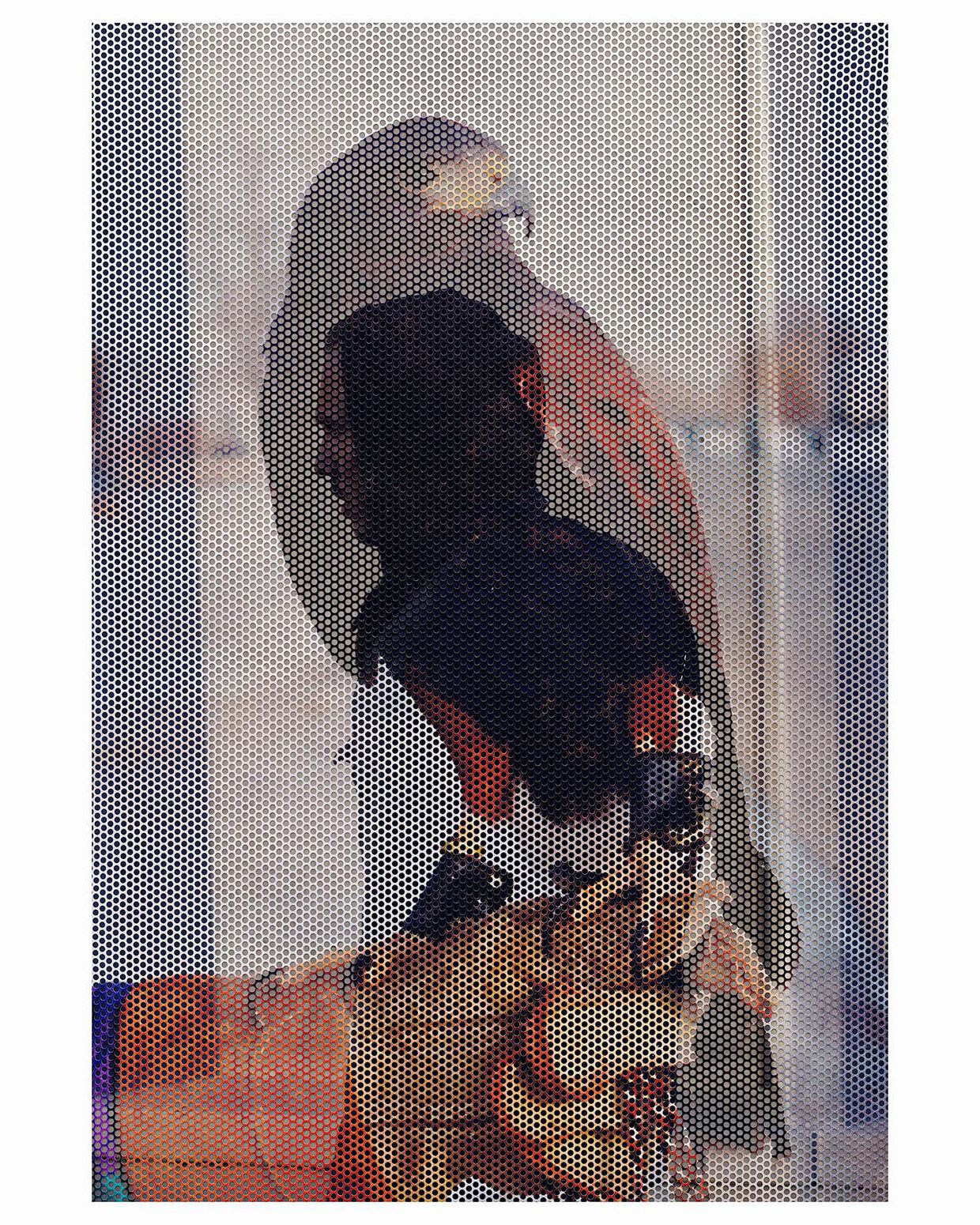

レン・ハン

https://www.instagram.com/renhangrenhang/

写真家、詩人。1987年中国生まれ。北京在住。2009年より写真活動を開始。これまでに5冊の写真集を出版。主に男女のヌードをモチーフにしたポートレイト作品を手がけるが、中国当局から幾度となく検閲処分を受ける。2013年にはVICE JAPANによってドキュメンタリー映像が制作された。