--まず始めに自己紹介をお願いします。

1965年にブリストルに生まれ、そこで育ちました。その後ロンドンに移り住み、NMEという音楽雑誌や他の雑誌の写真を撮っていて、その頃スペインとエジプトに旅行に行きました。旅行に行くだけではなく、実際にどこか外国に住みたいとずっと思っていました。最終的にイギリスを出る前は、ちょうど日本のバンドの撮影をしたり、ロンドンの日本人向け雑誌の撮影もしていたので、どうせなら日本に移住してみようかなと思いたちました。今では、日本とイギリスで、出版物も出し、展覧会も開催し、来年はヨーロッパやアメリカでも展覧会を開きます。現在はブリストルと東京を行き来しています。

--80年代初めにブリストルで写真を学んだそうですね。ドキュメンタリー写真を撮影しようと思ったきっかけは何だったのでしょうか?

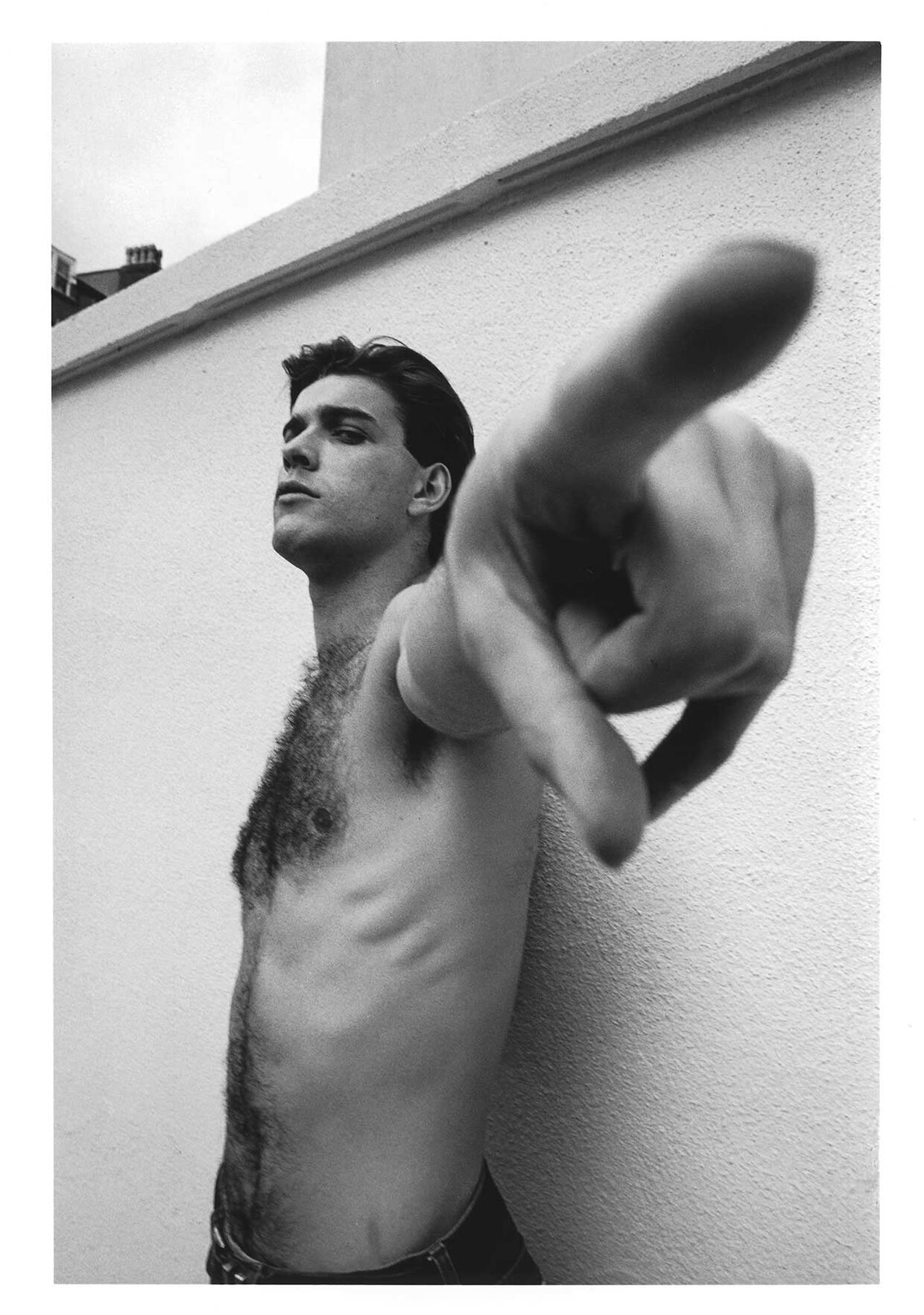

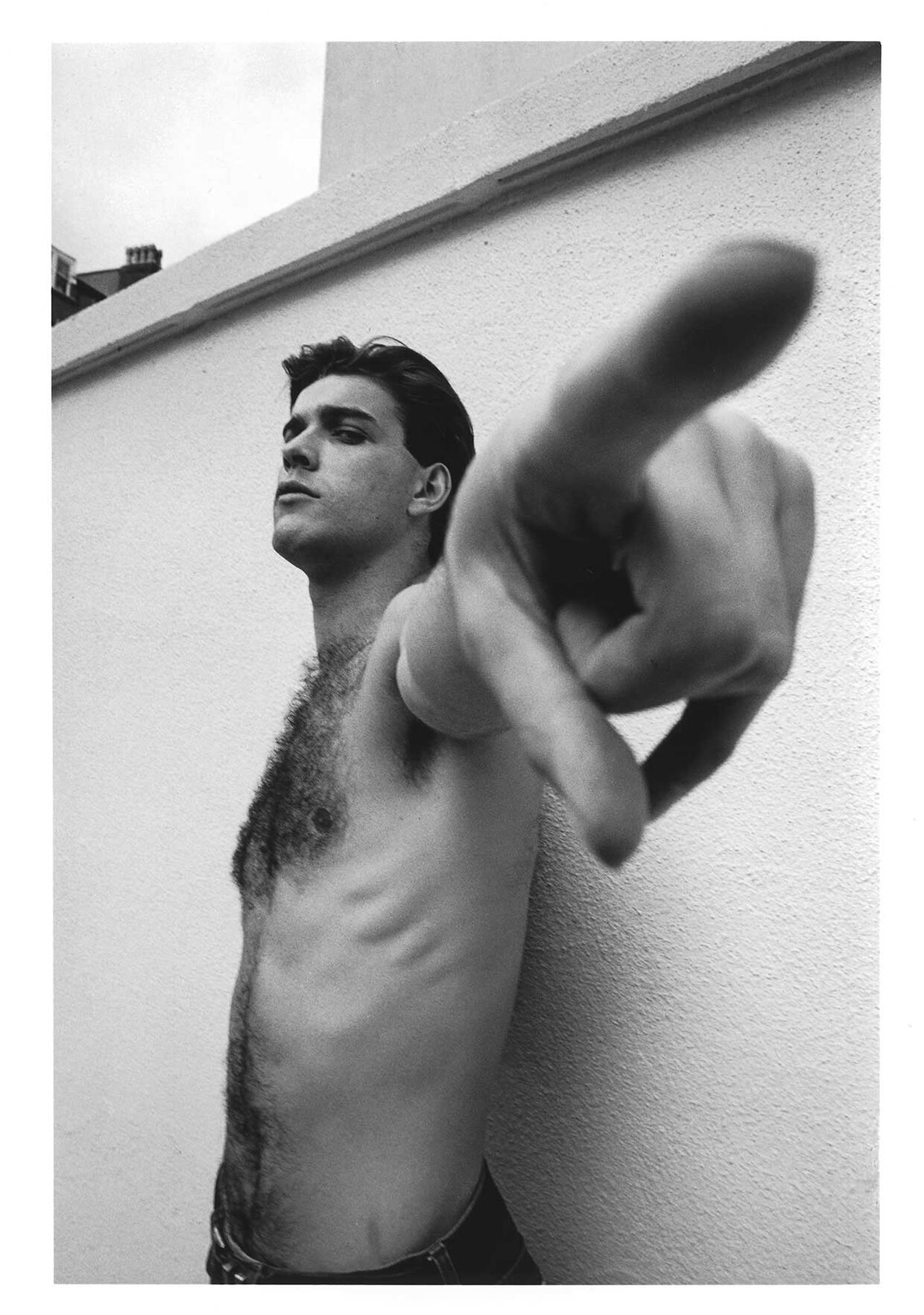

義務教育を終えたのが80年代初めで、その頃ブリストルの専門学校でオーディオ・ビジュアルコースという新しいコースが設立された頃でした。その頃に、友達からカメラを借りて撮った写真を組み合わせたものを提出すると、合格しました。ブリストルのサウスミードという地域にある、悪ガキ達ばかりが行く男子校があり、そこでドキュメンタリー写真を撮影しました。そこで出会った先生が「God Rules, OK」という本を出版するにあたり、写真を撮ってほしいと頼まれました。それが私の最初の作品です。

ブリストルは、マーク・スチュアート&マフィアのようなバンド、また、DJのシーンでも、その当時はまだ健康的でした。80年代にテクニクスが新しいターンテーブルを発売し、それ以降、友人達は皆DJを始め、ファンク、パンク、ポスト・パンクなど様々な音楽を扱い、その後アメリカのヒップホップやエレクトロ系の音楽がたくさん入ってきました。その頃、(マッシブアタックの)3Dのようにグラフィティーをする人達が出てきました。しかし、そのような事をしている誰もが、その後の行く末を知らずに過ごしていたのです。ブリストルの人たちは、よくロンドンへ行き、他の人たちのサウンドシステムで音楽イベントを行ったり、大きなウェアハウス・パーティーを一緒に開いたりしていました。これらは全くの非合法のイベントで、バスタブいっぱいのビールがある凍えるようなウェアハウスに、700から800人もの人が集まり、巨大なサウンドシステムからガンガン音楽を流し、それはものすごい雰囲気で、神秘的な程でした。皆それぞれの姿勢を持っていて、今街中にあふれているようなエゴいっぱいの人達はいませんでした。自分の周りの人たちはほとんど知り合いだったし、彼らも私を知っていた。だからカメラを持って彼らと一緒に行動していても、なにも不自然なことは全くなかったのです。家に暗室を設けていたので、写真を撮ったらすぐに現像し、次の日には友達に見せていました。1982年に専門学校を終えてから、Venue!マガジンのための撮影をしていました。首からカメラを下げる習慣は染み付いてしまい、今でもそうしています。ですから、自分の周りで起こっていることを捉えるのが自分の仕事であり、現在でも続けていることです。ですから、周りの人にとっては、カメラで撮られることは不自然なことではなく、それは私にとっても自然なことです。ですから、色々な意味で、私がドキュメンタリー写真を選んだ訳ではなく、ドキュメンタリー写真が私を選んだのです。

--マッシヴ・アタックやマーク・スチュアート、トリッキーなど、UKの音楽/ユースカルチャーはどのような影響をあなたに与えましたか?

私はその中で育ったので、特に影響を意識したことはありませんでした。私の周りでも、そのようなシーンの一端だったものはありました。その頃は誰もその後のことなど考えていなかったし、少なくとも自分は考えていませんでした。おそらく、色々な種が芽生えようとしていて、そのシーンが単に大きく成長したにすぎないと思います。そのひとりひとりが個々のキャラクターを持っているのです。

--しかしながら、それらシーンがメジャーになるにつれ、あなたの作品も世に知られるようになりましたね。このようなことは最初から予想していましたか?

音楽が彼らのメッセージであり、グローバルなメッセージなのです。私のチャンネルはヴィジュアルであり、新しい作品を毎日作っていて、まさかこんな状況になるとは誰も思っていませんでした。今後のためにオリジナルのレコードを保管している人もいれば、私はネガとフィルムを保管するようにしています。

--DIESEL ART GALLERYで開催する写真展「VOICES!」について教えてください。どのような内容ですか?

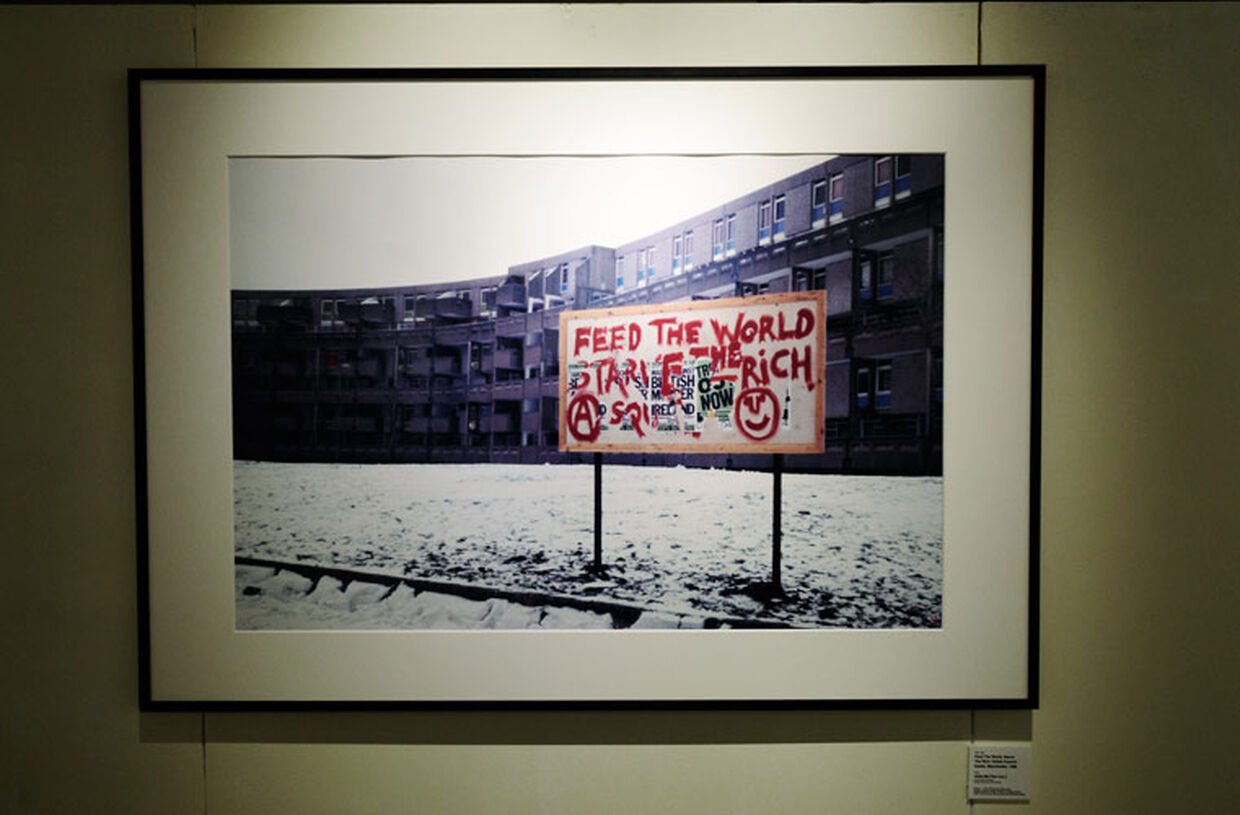

イギリスやバルセロナでも80年代にデモがあった時に、たくさん撮影しました。これらのデモの発端は、イギリスの炭坑夫たちのストライキでの様々な問題から、アパルトヘイトにおける住居問題、核軍縮に至ります。現在世界中で起きているプロテストから見て、状況は今も変わっていないのだと感じます。展覧会を開催するにあたって、キュレーターがこのような分野に精通していて、早い段階でこのようなコンセプトを設定している時点で「アラブの春」が起こったため、展覧会がオープンに至るまでにそのコンセプトの背景が自然と増幅していきました。

--今回のタイトル「VOICES!」について、写真で声なき声を伝えるというメッセージが感じされます。あなた自身タイトルにどのような思いを込めたのでしょうか?写真によって伝えたいメッセージはありますか?

イメージというのは音で発することがありませんが、伝達する人々の声やプラカードやバナーに書かれているメッセージは視覚的に訴えています。このような、音の無い声は、視覚的にその声が与えられるわけです。展覧会では、背景の音として、街の音、音楽、人々がなぜプロテストするのか、最近起きたイギリスでの暴動について思うことなどをインタビューした音源が流れています。この展覧会では、このような音やビジュアルで構成されています。

--東京にも住まわれていたことがあるようですね。ブルストルと東京の違いをどう感じていますか?

東京は最初はとても馴染みにくい都市と感じました。あるレーベルで仕事をしていたのですが、友達もできず、テレビも何を言っているかわからないし、大変でした。以前から日本とは関わりがあったにも関わらず、カルチャーショックを受け、住民として認められるには様々な障壁がありました。4~6ヶ月後には、色々なことが改善しました。東京はカメラに対してフレンドリーで、撮影がしやすい都市でした。今私がイギリスで関わっているプロジェクトの中で、例えばブリストルでのプロジェクトを挙げれば、どこで撮影するにもまず許可が必要です。何も繋がりがない人が、突然来て撮影するというのは不可能です。まずはそこに住みついて、周りの人々と面識を持ち、それから初めて撮影の交渉ができるのですが、東京では、歩いている途中で、撮りたいものがあれば、他の人がいやがらなければ、勝手に撮影できる。少なくともイギリスでは、撮影するにはもう少し方法を考えなければいけないですね。

--最後に個展を見に来られる日本の人達へメッセージをお願いします。

たくさんの人が、私の活動に共感を持ってくれていることにありがたく感じています。かつて、自分があまり知られていない時代もあったので、私の作品を気に入ってくれる人々がいるということに幸せを感じます。もちろん、私が写真を撮っているということ、素晴らしい場面に遭遇していることも重要ですが、私たち全員が同士であり、皆が役割を果たしているのです。

※ このインタビュー記事はオンラインマガジンSHIFTより一部転載したものです。

世界のクリエイティブカルチャーを紹介するトライリンガルオンラインマガジン。

http://www.shift.jp.org/