今回の展示『救いようのないエゴイスト』は、2008年にラットホールギャラリーで開催された深瀬昌久の『鴉』以来、7年ぶりとなる写真展です。初期作品『屠』(1963年)から、深瀬最後の制作となった『私景』『ブクブク』(1991年)まで、写真家・深瀬昌久の作家活動を一望できる構成を心がけました。

深瀬は2012年、78歳でこの世を去りました。その作家活動は、1960年に発表した初の個展『製油所の空』から、1992年に発表した自身による最後の個展『私景'92』に至るまで、わずか30年ほどのものでしたが、『洋子』『鴉』『サスケ』『家族』『私景』といった傑作を世に送り出しています。それらは個々が独立した作品というより、ひとつひとつが深瀬昌久の人生の節々を象徴しており、30年かけて制作された連作のようにも見受けられます。共通するのは深瀬の「私性」という独特の眼差しであり、そこに深瀬の魅力のひとつがあるとも言えるでしょう。深瀬といえば作品『鴉』がよく知られますが、それはあくまで深瀬昌久作品の一部でしかありません。より俯瞰した視点から深瀬の功績に幅広く迫ろうというのが本展の狙いでした。

『救いようのないエゴイスト』という本展の題名は、1973年に発刊された「カメラ毎日」誌別冊『写真家100人 顔と作品』に掲載された原稿の題名であり、これは当時深瀬と夫婦関係にあった鰐部洋子が、夫である深瀬について綴ったもの。そのなかにはこう記されていました。

「十年もの間、彼は私とともに暮らしながら、私をレンズの中にのみ見つめ、彼の写した私は、まごうことない彼自身でしかなかったように思います」

いかなる事物と向き合ってもその先に自らを見つめた深瀬その人を如実に象徴するこの言葉を頼りにしながら、数十年の沈黙を続けた深瀬の貴重な未発表作品や代表作のプリント、そしてそれらに関連した当時の書籍を展示することを決めました。それでは本展の流れをひとつひとつ、順を追って説明しましょう。

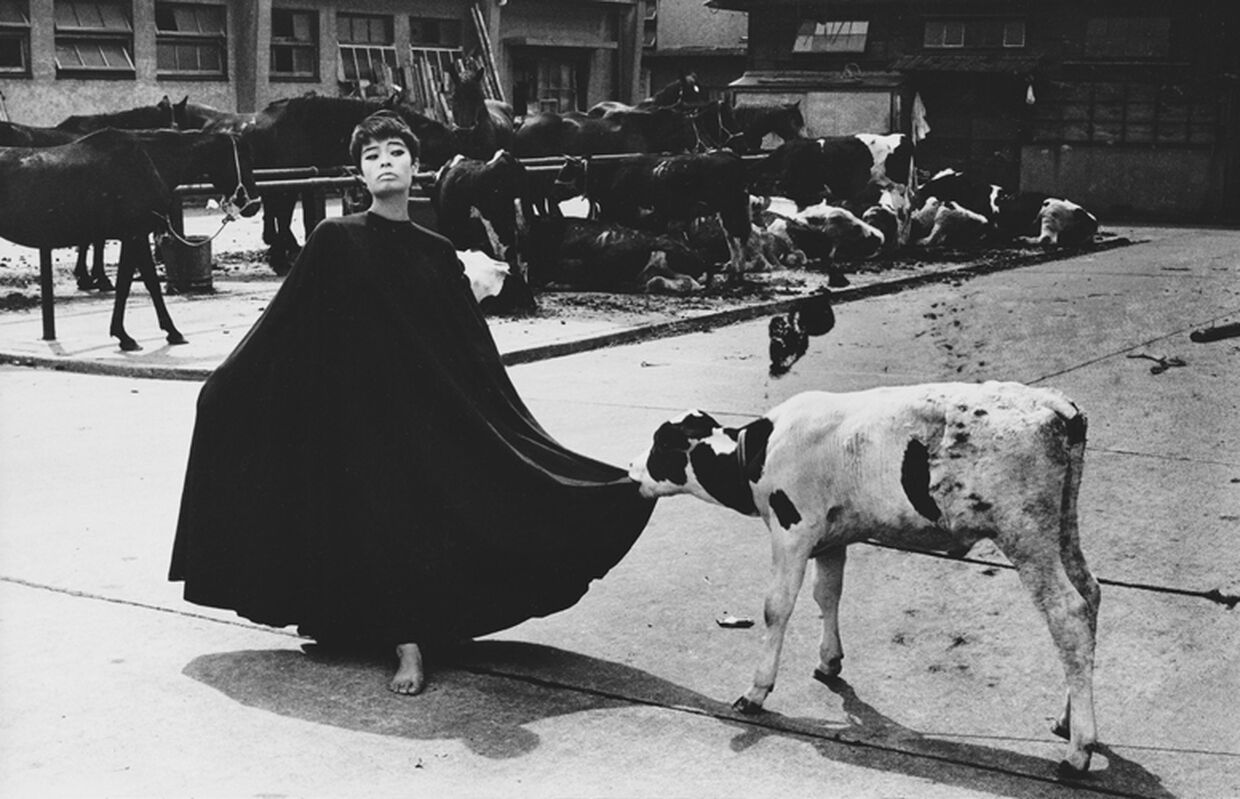

屠(1963年制作)

昭和38年の夏、当時29歳の深瀬が一人の女性を伴い訪れたのは、芝浦の屠殺場でした。金沢より上京したばかりの彼女は鰐部洋子といいました。深瀬の望むままに、黒いマントに身を包み、屠られた動物たちの血と脂で黒光りのする、奇妙な形の金具のかたわらで様々なポーズを繰り広げる洋子。そのときの写真が、本作『屠』です。

深瀬が屠殺場で撮影するのは、これが三度目のこと。一度目は初個展『豚を殺せ』制作のため、二度目は当時出産直後の、突然かつ動機も不明瞭な同棲相手の失踪後でした。彼女とその子を同時に失い、失意のどん底にいた深瀬の前に現われた人物こそ、洋子だったのです。

屠殺場という死の香りが立ちこめる場に立たせられ、剥き出しになった深瀬の寂寥を真っ向から受け止めながらも、その身にまとった黒いマントを自在に操りながら、全身で応えてみせる洋子。そこに私たちは、生と死の拮抗の縮図を象徴的に見出すことができます。

翌年、二人は入籍。以後12年間にわたって深瀬は洋子を写し続け、代表作のひとつ『洋子』は産声を上げました。

写真を巡る深瀬との生活を、洋子はこのように振り返っています。

「十年もの間、彼は私とともに暮らしながら、私をレンズの中にのみ見つめ、彼の写した私は、まごうことない彼自身でしかなかったように思います」 (原稿『救いようのないエゴイスト』カメラ毎日別冊「写真家100人 顔と作品」1973年)

妻から「救いようのないエゴイスト」という称号を与えられた深瀬はいよいよ、私性にこだわった写真制作にのめりこんでいきます。

烏・夢遊飛行(1980年制作)

深瀬の代表作のひとつに『鴉』があります。これはモノクロームの写真集としてこれまで三度出版されましたが、この基となった「カメラ毎日」誌での連載『烏』(全8回・1976~1982年掲載)では、1回目『烏1』、4回目『烏4』、そして6回目に当たる本作『烏・夢遊飛行』がカラー写真で構成されており、中でも本作はモンタージュを採用する点で異彩を放ちます。

深瀬はモンタージュの技法を駆使した写真家でもありました。「カメラ毎日」誌初掲載の作品『変身』(1962年2月号)はネガ重ねによるもの。1962年の同誌連載『カラー・アプローチ』は4×5カラーでの多重露光。1970~73年の『A・PLAY』では35ミリの多重露光を試みたりと、ただ撮るだけでない写真表現への関心が確かめられますが、その一方で本作『烏・夢遊飛行』の作品解説では、自身の凝り性と抑制の効かないモンタージュの危険性を自覚したうえで、モンタージュは今回限りにするとも宣言しています。

本作に見られる〝太陽に重なるカラス〟は、日本神話に登場する八咫烏(やたがらす)を想起させます。太陽の化身、そして導きの使いである八咫烏を思えば、本作の「夢遊飛行」という感覚的な題も受け入れやすくなるかもしれません。あれほど夢中になって撮り続けた妻、洋子と深瀬はこの4年前、1976年に離婚。以後、深瀬はあてもない旅を続けました。旅先でふとカメラを向けるようになったカラスに、導きの声を求めての逃避行だったのではないでしょうか。

本作では、青の空、赤の空という背景から、深瀬の寂寥の思いが読み取れます。

家族(1971-1989年制作)

深瀬の代表作のひとつに『家族』があります。洋子を連れて久方ぶりに北海道は美深町に帰郷した1971年から、この壮大な物語は始まりました。

写真館に生まれた深瀬は三代目として家業を継ぐはずでしたが、大学卒業後、ある女性との出会いが引き金となって東京で就職。「それが写真師と写真家の岐路になった」と深瀬は書き残しています。以降、十数年は故郷に無関心な日々を送りますが、三十代も半ばに入ると、急に郷里が懐かしくなった深瀬は1971年から帰郷を繰り返し、美深町や父を中心に家族を写し始めます。

「2階の写場には昔使った八ッ切アンソニーが健在だった。皆で記念写真を写した。当時私はけれん味のある写真が好きで、ただの集合写真では面白くないので、スパイスとして腰巻きヌードを配して一味つけようと企んだ」(『家族』IPC、1991年)とあるように、1971年の一枚を見ると、東京から伴った洋子を裸にさせ、腰巻きをさせる様子が見てとれます。当初こそふざけ半分で始まった本シリーズでしたが、ほぼ1年おきに1975年まで続けられました。以降10年間は「同じ配置で同じ事をするのに飽きてしまったのと、北海道では他のテーマに集中していたせい」もあってブランクが続きますが、1985年になって久しぶりに写してみると「父はすっかり老いていて、もう永くはないなと思った」ことをきっかけに撮影を再開。その後、1987年の父の死を経て、1989年に老いた母と弟と自身の3人で写したものを最後に本作のピリオドは打たれます。

当初こそ写真の中で繰り広げられた軽快なパロディが、20年という月日を経て、三代続いた写真館の廃業と一家四散という予想外の結末とその経緯が写真に刻まれた『家族』。いまや彼らは、写真のなかで唯一、永遠の時を共に彷徨い続けるのです。

私景(1990-1991年制作)

『私景』は、深瀬が自身で手がけた最後の展示『私景’92』(ニコンサロン、1992年)で発表されたうちのひとつ。自らをフレームインさせ、背景と共に写し込む手法は、現在の〝セルフィー〟のようでもあります。どこかふざけて狙ったものもあれば、感覚的なもの、構図的なものまで、実に様々。しかし写真の中でことごとく自分自身を見つめてきた深瀬にとって、自分にカメラを向けることは単にセルフ・ポートレートを意味する訳ではなかったようです。

「私の関心は、常に私そのものにある。そして私の目前にある社会現象に対し、いかに私自身の感覚が反応したかである。この3年余り、撮影してきた全ての写真に自分自身を含めている。これらをセルフポートレートと意図している訳でなく、これまで撮影してきた現象と私の関係、あるいはその距離感に興味を抱くのだ」(「Aperture」1992年秋号)

これまで、「他を見つめて己を写す」ことに固執してきた深瀬。

「いつも愛する者を、写真を写すという名目で巻き添えにし、私も含めて誰も幸せにできなかった。写真を撮るのは楽しいか?」(「カメラ毎日」1975年1月号)

と、後悔と寂寥を込めて振り返ることもありましたが、ここにきて、自分自身にカメラを向けることにより、それまで一方的だった写真との関係に相互作用が生まれることに気づき、写真の新たな面白さを発見したようにも見受けられます。それは膨大に写された自画撮りからも分かることでしょう。

深瀬が「私写真」の終着点として行き着いた先には、「まごうことない彼自身」が待ち構えていたのです。

ブクブク(1991年制作)

『私景』と同じく最後の作品のひとつとなった『ブクブク』もまた、深瀬が辿り着いた答えのひとつでした。

自宅の風呂桶に防水カメラを持ち込み、還暦押し迫る肉体をカメラの前に晒す――。実に単純だが、狂気ともとれるこの行動。しかし考えようによっては、これまで他者へ向けられてきた深瀬の眼が自身に向けられ、〝母の羊水〟とも捉えられる風呂水に包まれたことで、長らく続いた混沌がようやく安定と形姿を手に入れたようにも見受けられます。

そこに感じられるのは、なにかを表現しようといったことではなく、ただ純粋に〝遊び〟を楽しもうという姿勢。それこそ、古い歌謡集『梁塵秘抄』にある一節、「遊びをせんとや生まれけむ 戯れせんとや生まれけん 遊ぶ子供の声きけば 我が身さえこそ動がるれ」(人は遊ぶために生まれてきたのだろうか。戯れるために生まれてきたのだろうか。遊ぶ子供の声を聴けば、私の身体さえも動いてしまう)を自ら実践するかのようでもあります。

深瀬は、こんな言葉を遺しています。

「この4年来、すべて自分を入れて写していて、これはもうビョーキに近いし、ぼくには背中に眼がついていると思えるほどだ。ぼく自身被写体であることは当然だが、後方との距離のとりかたが面白いので、ときにはぼくの顔などないほうがいいとも感じるが〝わかっちゃいるけどやめられない〟のです」(『日本カメラ』1992年3月号)

かつて他者を見つめていた頃には「楽しい」と断言できなかった深瀬。ようやく心の底から写真を楽しめるようになった一方、すでに無意識ながらも作家として最後となる作品を手がけていたのです。

猫(1974-1990年制作)

猫は、深瀬がとりわけ心惹かれると同時に、自己を投影する被写体のひとつでした。言葉の通じない分、深瀬にとっては素直に向き合えた対象だったのでしょう。数多くの猫写真を残しています。

「猫は背が低いのでひどい近眼だが、耳は素晴らしくいいといわれる。私は猫眼の高さで腹這いになってこの一年余り実によく写真を撮っていたので、なんだか猫になってしまった。自然の移ろうなかで気ままに好きなものと遊びながら写真を撮るのは、幸せな作業だった。私は見目麗しい可愛い猫でなく、猫の瞳に私を映しながら、その愛しさを撮りたかった。だからこの写真集は、サスケとモモエに姿を借りた私の『自写像』といえるのかもしれない」(『猫の麦わら帽子』文化出版局、1979年)

自身も「物心ついてからずっと、猫とは縁が切れなかった」と書いているように、深瀬は実に多くの猫を飼いました。幼少から高校生までは三毛猫「タマ」、大学時代には「クロ」、洋子との松原団地時代にはペルシャ系黒猫「ヘボ」とシャム猫「カボ」。そして写真集3冊にまとめられた雑種猫「サスケ一代目・二代目」「モモエ」。90年代にはロシアンブルー系「グレ」。

なかでも、松原団地時代に深瀬と洋子それぞれが可愛がったヘボとカボは断片的な雑誌掲載が主で、きちんとまとめられる機会には恵まれてきませんでしたが、ほのぼのとした仲の良さ、コミカルな顔つきなど、サスケやモモエとは異なる魅力を持ち合わせます。

ここではヘボカボの仲良しコンビ、そして遊び好きなサスケ、そしてグレに絞ってお見せします。

『救いようのないエゴイスト』が出来上がるまで

展覧会『救いようのないエゴイスト』は、おかげさまで多くの方々にご覧いただくことが叶いました。本展は、深瀬昌久の功績を世に伝えるべく設立された団体「深瀬昌久アーカイブス」の活動の第一歩であり、その成果として実りあるものを残せたことに感謝いたします。

作家本人不在のなか、遺された作品をどのようにして世に伝えれば良いか。それは本展のみならず、物故作家の作品普及活動においてとても大切なことです。深瀬昌久アーカイブスの一員であり、本展キュレーターを務めた私が目指したのは、深瀬昌久の遺した写真作品をホワイトキューブにただ並べるだけでなく、「深瀬が見つめたものを辿る〝旅〟として描くこと」でした。

一人の男が写真と向き合い、被写体と向き合い、自分と向き合うなかで、どんなことを感じ、時には苦しみ、なにを得たのだろう。どんな顔をしていて、どんな考え方をした人物だったのだろう。つまり、深瀬昌久その人が浮かび上がるような旅を形作りたいと思ったのです。それこそ、ここまで説明してきたように、ひとつひとつの作品が時代の流れとともに繋がりを持って、深瀬昌久の30年にわたる旅を感じさせるような……。

そのためにも、会場の中央に大きな深瀬の顔が必要で、展示する作品は一本の道筋に繋がっていて、そして深瀬の関連書籍を誰もが好きに読めるコーナーが不可欠だったのです。

なかでも顔写真の壁を実現するにあたっては、舞台裏で奇跡が起きていました。

この顔写真は、先述の元妻・洋子の原稿『救いようのないエゴイスト』と共に掲載された一枚なのですが、探せど探せど、肝心のネガが見つからなかったのです。小さなプリントこそ出てきましたが、それでは大きな壁のサイズまでイメージを拡大するのも叶いません。この写真を撮影したのは、かつて深瀬の助手を務めた写真家、野澤一興さんという方でした。私たちは野澤さんのお知り合い経由で連絡を試みましたが、その数週間前に惜しくも息を引き取られていたのです。

最後まで諦めないと誓った私でしたが、このときばかりは愕然としました。すぐに代案を考え始めながらも、やはり諦めきれなかった我々は、なんとか御遺族とつながることができ、住まいの離れた野澤さんのご自宅から該当のネガを見つけ出して頂けたのです。それもわずか一週間足らずの出来事でした。

そのほかにも、展示作品の多くは未整理の状態にあったなか、一年かけて洋子との二人三脚でネガの掘り起こしやプリント整理などを経て、まるで難解なジグソーパズルを組み立てるかのような、そんな感覚で、時に喜びを分かち合い、時に解釈の違いでぶつかりながらも、なんとか会期までに間に合いました。「奇跡」という言葉はなんとも大げさな響きではありますが、それに値するような場面が度々起こり、そのおかげで出来上がったのが本展なのです。そんな「奇跡」が起こるたび、我々の近くに深瀬がいるような気がして、心が温かくなったものです。そしてそれ以上に、多くの方々の協力なくしては成立しなかった展示でした。この場を借りて、野澤さんの御遺族の方々、そして関係各所の皆様に心より御礼申し上げます。

次に、会場の閲覧用書籍は、私が深瀬を知った15年前からコツコツと集めてきた写真集や雑誌などを並べたものです。どれだけ作品が素晴らしくとも、20数年にわたって埃をかぶってきたものに再び命を吹き込むのは容易ではありません。とりわけ若い方を中心に、深瀬を知らない人も多いでしょう。つまり、この普及活動はゼロベースからのスタートでもあると言えるのです。そんななか、当時の時代の呼吸が封印された書物が人々に伝えてくれることは決して少なくないと思うのです。

本展には、これらが絶対に必要だと信じていました。それはいまから15年前、当時18歳だった私が「カメラ毎日」誌1980年3月号を開き、まさしく『烏・夢遊飛行』を目撃して感動したときの記憶が後押ししてくれたことも大きかったと思います。作品発表から30年の時を超えてなお、10代の私が新鮮味を持って深瀬作品を堪能できたのは、ひとえに雑誌という時代性を伴ったメディアならではといえるでしょう。かつての自分を振り返りながら、今回はその実体験に懸けました。きっと現在の若者にとっても、深瀬作品は新鮮であり、感動的であるはずだと。当初こそ、閲覧用書籍として設置するには貴重な本もあり、長い会期のあいだにボロボロになってしまうのでは、という懸念もありましたが、ご理解ある来場者の皆様のあたたかいご協力により、2ヵ月半の長い会期であるにもかかわらず、とても良い状態を維持できています。これは今後の深瀬の展覧会でも閲覧用として展示させていただく予定です。

大げさかもしれませんが、深瀬昌久への旅を目指した展覧会『救いようのないエゴイスト』。観られた人それぞれが異なるものを感じて下さっていたら、なによりです。今後も深瀬昌久アーカイブスは、深瀬が遺した作品を世の皆様にご覧いただき、楽しんでいただけるよう活動を続けていきますのでご期待ください。

最後に、この展覧会を実現するにあたって、本展デザインを手がけて下さったカイジュウインクの金田さん。会場設営を手がけて下さったトランクの山口さんと皆様。展示作品のプリントを手がけて下さいましたフォトグラファーズ・ラボラトリーの平林さん、斉藤さん、那須川さん。額装を手がけて下さいましたルーニィの篠原さん。写真集『屠』出版を実現して下さったSUPER LABOのホウキヤスノリさん。写真集『Wonderful Days』出版を最後まで諦めずに実現して下さったroshin booksの斉藤篤さん、デザイナーの加藤勝也さん。展覧会フライヤーを長期にわたって配布して下さったflotsam booksの小林孝行さん、二手舎の東方輝さん、IMA concept storeさん、ニコンサロンさん、ゴールデン街「こどじ」のお姉さん。展覧会告知にあたって様々な形でご協力頂いた写真評論家の飯沢耕太郎さん、3号連続で本展を告知して下さった「日本カメラ」さん、編集部の村上仁一さん。英訳翻訳を手がけて下さった松山直希さん、ルーク・ベーカーさん。本展を世に報じて下さった沢山のメディア関係者の皆様。挫けそうな時に支えて下さった写真家、田附勝さん、新田桂一さん。私のことを信じて深瀬昌久アーカイブスに関わらせて下さった御遺族の深瀬卓也さん。いつも笑顔と大きな声で素晴らしい冒険の日々を共にして下さった三好洋子さん。会場にお越し下さった沢山の来場者の皆様。レセプションに足を運んで下さった写真関係の皆様、そして、厳しい目つきでいつもの私のとなりで見守って下さった深瀬昌久さん。

本展を最後まで暖かく見守って下さいまして、心より感謝申し上げます。

キュレーター

トモ・コスガ (深瀬昌久アーカイブス)