--自己紹介をお願いします。

薄黒と申します。

--本展のコンセプトや、見所など教えてください。

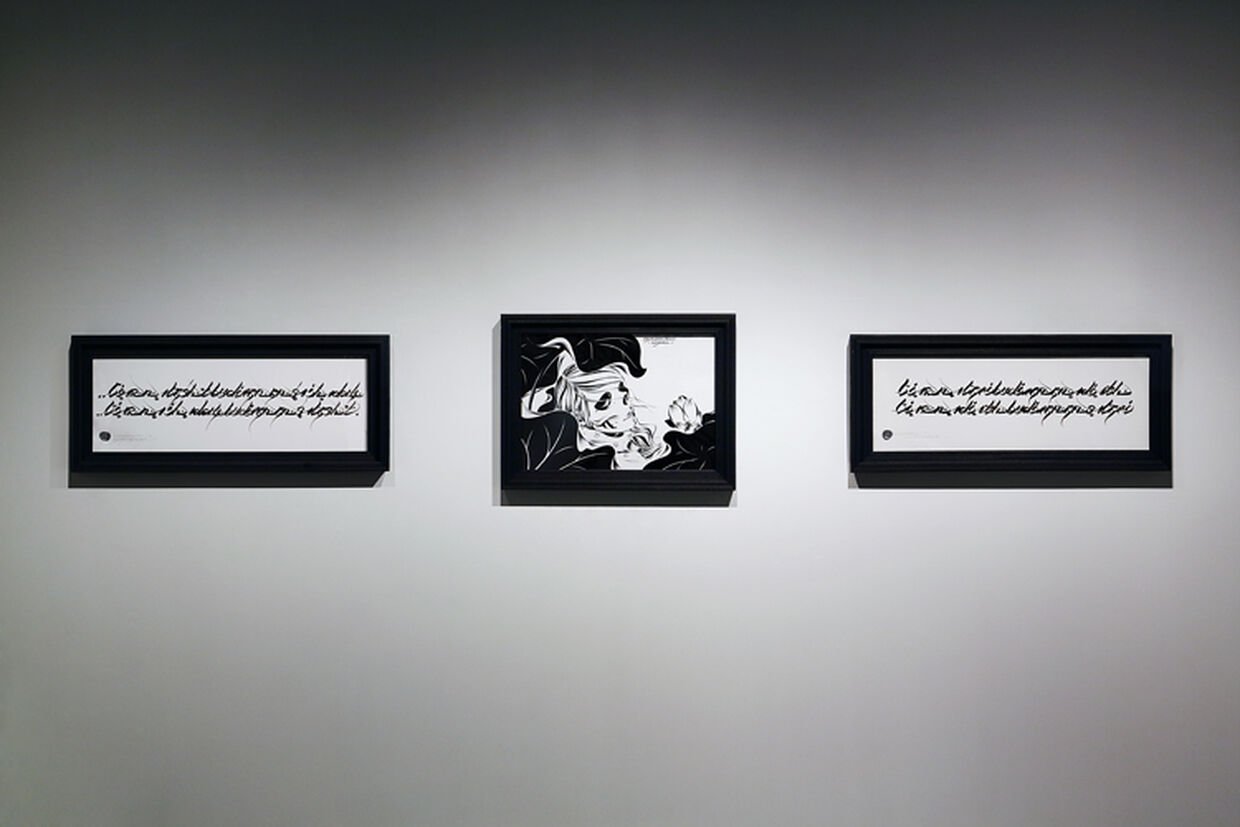

特にコンセプトは無いんです。もちろん新作も描きましたが、今ある作品、今取り組んでいる作風を観てほしい。

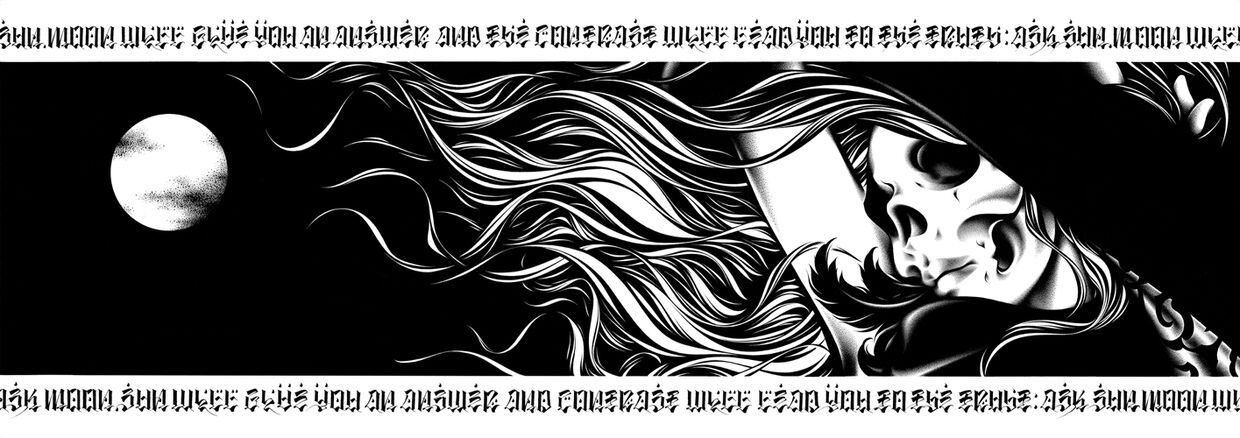

スカルや文字も特に珍しいモチーフでは無いので、皆何かしらの印象を持っていると思いますが、それらを裏切ったり、共感してもらえたり、いろいろな解釈が有ると言う事を感じてくれたら嬉しいですね。

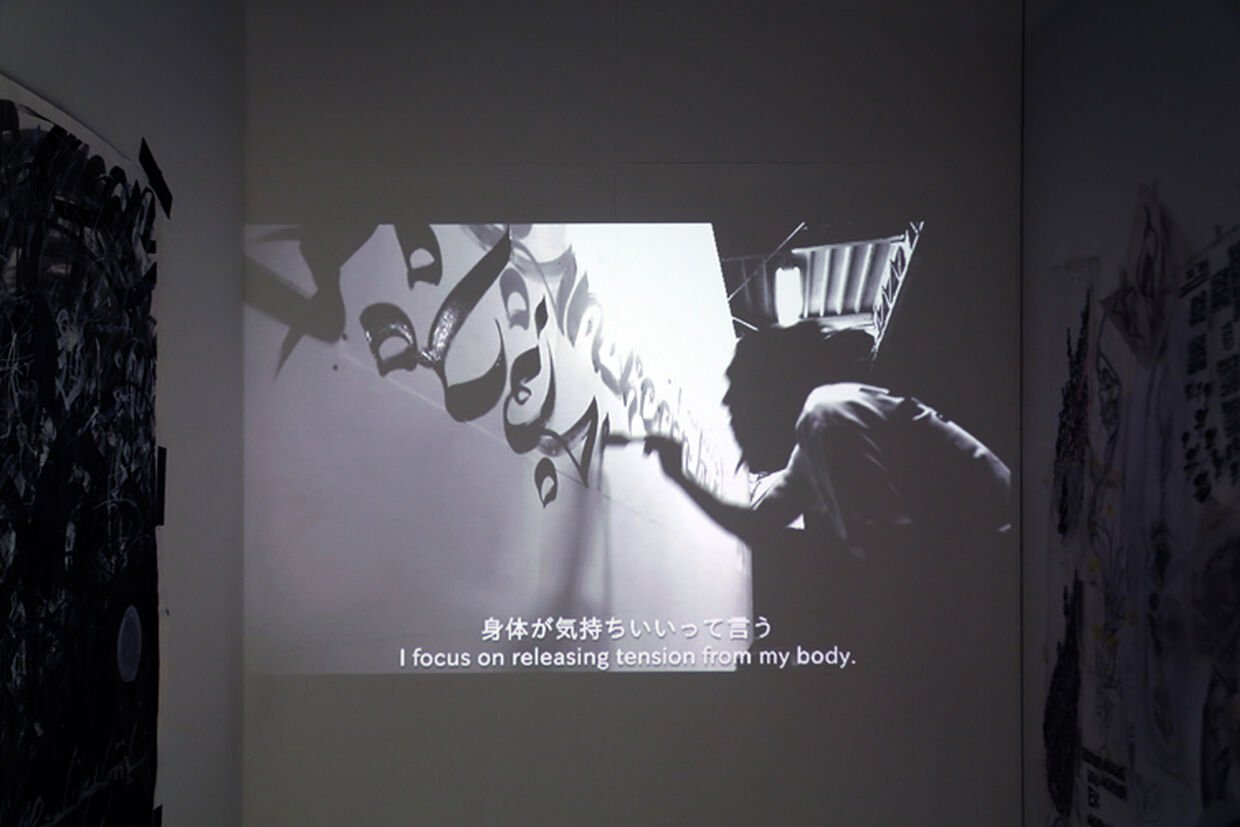

--作品が出来るまでの行程を教えてください。

特に難しいことはしていません。鉛筆でラフスケッチをしてインクや墨で清書していくだけです。

いつも音楽を聴きながら作業しますが、描く作品にあわせてあらかじめ音源を選んだりします。最近はイメージに合う曲だけを集めてプレイリストを作ったりもします。

--作品のアイデアはどのような時に浮かびますか? インスピレーションの源を教えてください。

正直なところ、ゆっくりコーヒーを飲みながら本を読み、自然と対話しながら閃く、といった高尚な感じではないですね。 常に締め切りがあるので、アイディアは浮かぶというより捻り出すといった感じです。貪欲にいろいろなものを観たり、聴いたりします。例えると気が済むまで暴飲暴食するような。そして頭の中ではいつも自分と話をしている感じです。

個人的な作品では、歴史、宗教観などから主に発想を得ます。その呼び水となるのは民族音楽、古代の人が残した絵画、書物、文字ですね。僕は依頼による作品も多いので、作品の内容に対してリクエストを貰う事もあります。

すべて受け入れる事はありませんが、その内容について勉強する事もあって、そこで新しい発想を得る事もあります。

--どのようにしてアートに興味を持ちましたか?またアーティストになろうと思ったきっかけは何ですか?

最初はハードコア、スラッシュメタルと呼ばれる音楽に興味を持ちました。16歳くらいですね。その音楽自体やライヴのフライヤー、レコード、CDジャケットなどです。

自分でも絵を描き始め、最初は仲間のバンドのフライヤーや、カセットのジャケットなどを描かせてもらいました。この音楽シーンでは、プロやアマチュアという括りがなく、自主制作で音楽、アートワークを作り、ライヴをやったりすることも普通です。アートワークもプロと呼ばれるアーティストに依頼するばかりでは無く、仲間が描いたり、メンバーが描いたり、いろいろ。

単純に内容がよければ受け入れられ、皆がサポートします。アートを始めるのに資格や学歴も何も関係ない。始めるのも辞めるのもその人次第、スタイルがすべて。 そのシンプルでDIYな考え方が気に入ったんです。

--モノクロ作品、骸骨をモチーフにされた作品を数多く描かれていますが、それはなぜですか?

モノクロ作品になったのは、ライヴのフライヤーをコピーする時に安く出来るから。

安いモノクロコピーでも映えるように。1992,3年当時はPCも無くカラープリンター、カラーコピー高かったので。印刷も高かったし。当時自分でシルクスクリーンを使ってTシャツも作っていましたが、製版をするときモノクロで点描でグラデーションをつけると1つの版で楽に製版できるんです。これも理由の一つです。僕が活動していた音楽シーンではすべてにおいて予算は多く無いですから、それは珍しいことではありませんでした。

スカルですが、このシーンではスカルは定番のモチーフで、多くのアーティストが描いていました。

僕もスカルのアートワークが大好きでしたが、皆と同じ物は描きたく無かったので、好きだった仏像、花、妖怪、和柄のモチーフを描いていました。自分のスタイルに少し自信が持てたころスカルを少しずつ描き始めました。それが2000年くらいです。 描きながらスカルに対していろいろ考えるようになりました。皆だれでも持っているモノなのに何故そんなにネガティヴに扱うのかと思ったり。今でも興味が尽きないので描き続けています。

--顔はスカルでも生きている人間のようなパーツや動作がミックスされているのは何か意味がありますか?

あの世と現実の狭間、生と死の狭間と言う意味がありますね。

スカルの半分が生きている顔になってるのもそう言った感じです。仏像や妖怪、少し異形な人物を描いていたときは、スケートボードを持たせたり、僕と同じネルシャツを着せたり、同じスニーカーを履いたりしています。あっち側とこっち側の狭間の世界が描きたいんですね、多分。

--会場で販売されている書籍FLYER ARTWORK 1994-2004 by USUGROWに掲載されている作品と、現在の作風が異なる印象をうけますが、変化には何かきっかけがありますか?

その当時の興味だったり、気持ちのあり方かも知れないですね。

モチーフの変化だと、仏像や花から、妖怪や異形なもの、荒々しいカルトやダークなものとだんだん変化してきました。 カルトやダークのネガティヴなものへの興味に疲れた頃、生活を少しリセットする時期があり、だんだん花、仏像、やわらかいラインなどに興味が戻ってきました。あとは、例えば怒りの表現方法も子供と大人では変わるのと一緒だと思ってます。

感情的な言葉では無く、穏やかな言葉でそれを表現する事もできるようになります。

--点描作品の制作にはどれ位の時間を要しますか?また一つの作品制作にどれ位の時間を要しますか?

点描の作品は3週間から4週間程かかります。どんな作品も期限が無ければずっと手をかけると思うので一概にはいえません。

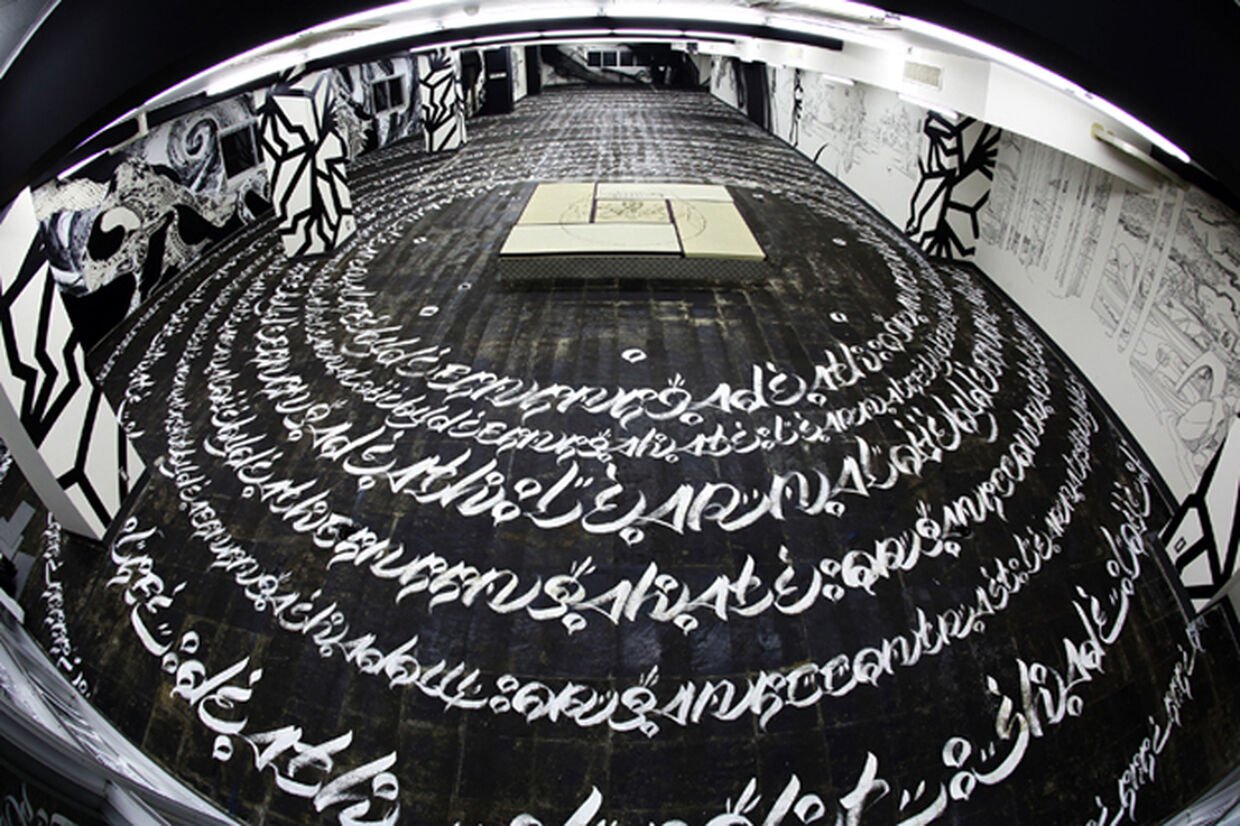

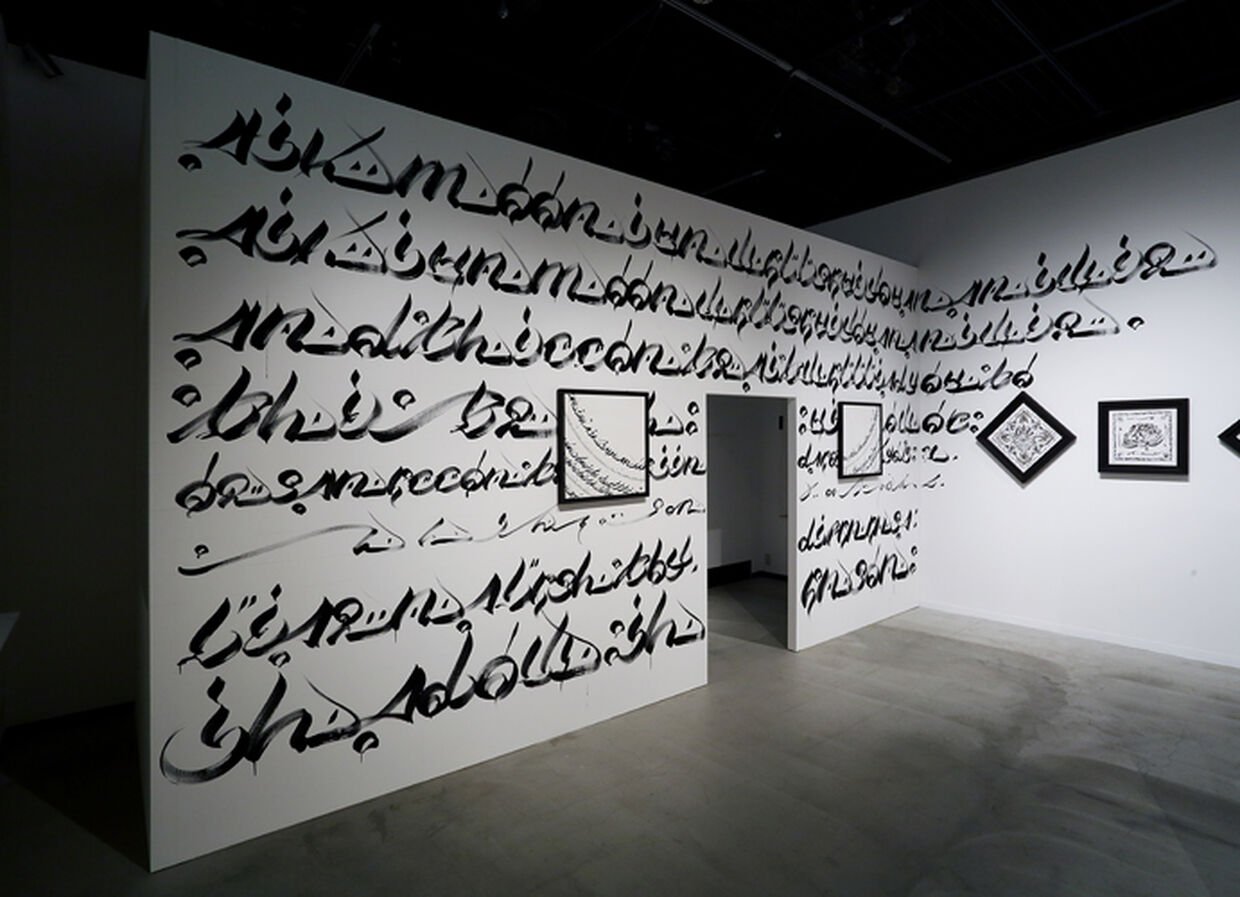

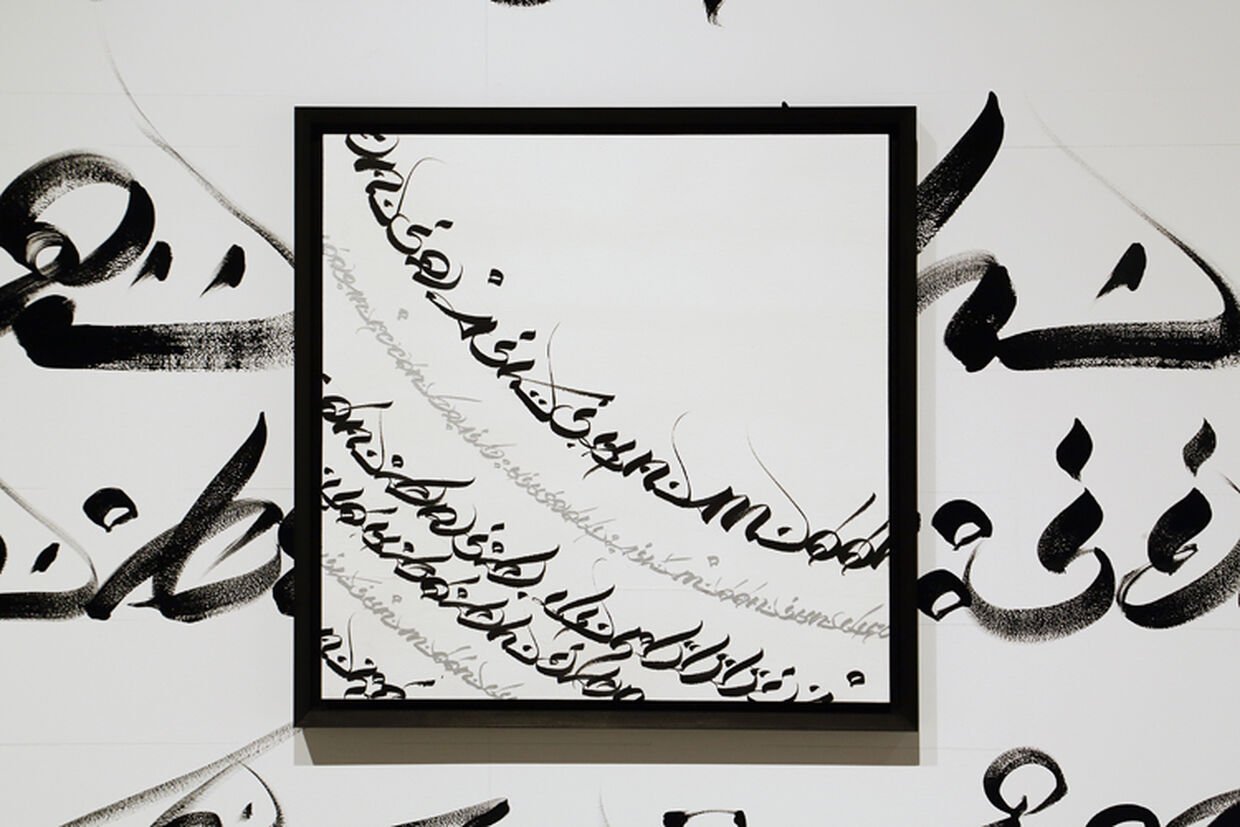

--カリグラフィ作品についてお聞かせください。どういった想いや言葉を描かれていますか?

今のところは自分が思っていることを書いています。こういう考え方はどう?って感じで。興味のある人がいればちゃんと話します。秘密ではありませんが、具体的にここでは話しません。知りたければギャラリーに来るなり直接聞いてください。

--国際的に活躍されていますが、国籍や文化により作品の捉え方や反響に違いはありますか?

国籍というより、その人が住んでる場所の地域性、文化によってですね。点描の細かさやフレーム、紙の丁寧な扱いにはどこにいっても驚かれます。作品の技術的な事をよく聞かれる地域と、作品の世界観やストーリーについてよく聞かれる地域、大雑把にいうと二つにわかれる気がします。その地域でアートがどう捉えられているかの現れかなと思います。

--また、映像で漢字・アルファベット・ アラビア文字を織り交ぜている事をお話されていますが、そのカリグラフィを見た外国の方々、とくにアラブ系の方の反応はいかがでしたか?

皆一様に不思議そうな顔をしてますね。アラビア語の要素と言っても僕が書くときは、道具も違いますし、導入や止め、はらいの形も違うので、アラビア語を知っている人なら別の物に見えると思います。ドバイのレコードレーベルと仕事をしたのですが、アラビア語を話すそのドバイ人もこの文字で書いて欲しいと言われました。イスラム圏の音楽や文化に興味を持ってから、ハット(アラビア書道)も習い始めて、それで書いてて気持ちのいいエレメントをこれまでの自分の文字に混ぜていったんです。

文字について話すと、こういった文字のスタイルを追求する試みは、グラフィティのシーンでは珍しいことではないんです。僕はハードコアの音楽シーンにハマったと同じ時期に、グラフィティにも同じように興味をもったんです。特に、アメリカ西海岸のチカーノ達のチョロスタイル。 僕も見よう見まねで、自分のスタイルでタギングをしていたんです。あとは暴走族のスプレー文字なども影響をうけました。 チョロスタイルの文字のスタイルも暴走族のスプレー文字も、接点があったとは思えないのに文字の形に不思議と共通点があったりして。ただ、僕はチカーノでも暴走族でもないですから、同じ事をやっても中身がないと早い時期に感じてしまって。

Chaz Bojorquezという70年代から活動しているアーティストがいて、彼はそのチョロスタイルをアートまで高めたレジェンドなのですが、彼がライヴペイントのセッションや対談をする機会を与えてくれました。

彼は自分のチカーノとしてのバックグラウンドや歴史、コミュニティについて作品にしているんです。そして何が書かれているかが一番重要なんだと話してくれました。そこから文字の形の面白さでだけでは無く、何を書くかを深く考えるようになりました。そしてもっと広く歴史や文字の背景を学びたいと思ったんです。

--現在の日本のアートシーンについてどう思いますか?

アートシーンに興味が無いというか、そこにいるつもりが無いのでよくわかりません。ただ、世の中と一緒で、評価されるヒト、モノ、コトの基準が大きく変わっている時期だと思います。アノ手コノ手の錬金術はもう終わりなんじやないかな?

--これまで手掛けた作品の中で、最も気に入っている作品を教えて下さい。

すべて思い入れがあり、気に入ってます。執着はしないので手元には残すことはないのですが。

--HHHギャラリーの運営など幅広く活躍されていますが、その活動のコンセプトや目的について教えて下さい。

自分の好きなアーティストを紹介したいんです。そういう場が欲しいと思いました。なかなか両立が難しいのですが。自分で企画を立てたりするのも同じ気持ちですね。

好きなバンドのデモテープを手紙でトレードしたり、絵のコピーをトレードしあったり、ライヴを企画したり。その延長というか、音楽シーンでやっていたことと何も変っていないですね。

--尊敬するアーティストを教えてください。

具体的に絞れないですが、変化を怖れない人。美術史に名前が残らなくても庶民に愛され続けてる人ですね。美術の文脈どうこうばかり喋ってる人は問題外ですね。

---影響を受けた本、映画、音楽など教えてください。

最初に話したように、音楽であればハードコアと呼ばれる音楽シーンのフライヤー、レコード、CD。これらには最初とても影響を受けました。今では色々な音楽を聴きますが、ここ数年影響を受けているのは民族音楽や、その要素をもった音楽家の作品です。古代と現代で対話しているような。

本だと20年程前に買って、今でも良く眺めているのは、写真家土門拳の写真集「日本の仏像」です。教科書や資料で良く見ていた仏像がまったく違ってみました。映画はあまり観ませんがテレビCMが好きでしたね。限られた時間の中で伝える要素を詰め込むってところが面白くて。CMフェスティバルみたいな上映会には良く行ってました。

--休日はどのように過ごしていますか?

休日は特にありません。10代の頃、やりたくて仕方なかったことを今毎日できるのだから。だから休むという事に少し罪悪感を感じるのです。

--今後のプロジェクトやチャレンジしたい事についてお聞かせください。

基礎を学びたいです。デッサンや絵の具、墨の使い方。ずっと独学に近い形でやってきたので、それはそれでオリジナリティにつながったかもしれないですが、 技術的な事で行き詰まってしまう事が多くて。チャレンジしたいのは映像ですね。今は機材やソフトもフリーでも使えそうなものが多いし、ウェブで人に見せられるし、白黒コピーの時代にくらべたら、驚く程の選択肢や道具があっていい時代だなあと思います。

-- “ORGANIC CONTRAST - Artworks of Usugrow”展に来場された方々や、これから来られる方々に向けてメッセージをお願いします。

ご来場ありがとうございました。気分転換や、何かのきっかけになってくれたらうれしいです。これから来られる方々には、、特にメッセージはありません。縁があれば。